Anévrisme de l'aorte abdominale (AAA)

Qu'est-ce que l'anévrisme de l’aorte abdominale ?

L’aorte est une artère principale de l’organisme qui naît à la sortie du cœur, descend dans le thorax et l’abdomen en donnant de nombreuses branches qui vont permettre l’irrigation en oxygène du cerveau et des différents organes (Figure 1).

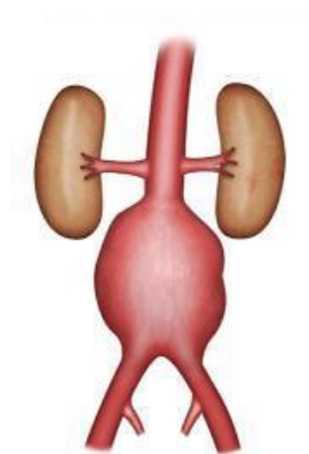

L’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) est une dilatation qui atteint la portion abdominale de l’aorte (Figure 2).

L’aorte abdominale mesure en moyenne 18 mm de diamètre chez l’homme, ce diamètre pouvant varier de +/- 4 mm en fonction du sexe et de la corpulence. On parle d’anévrisme de l’aorte lorsque celle-ci n’a plus de bords parallèles et se dilate. La dilatation peut être régulière et étendue à la plus grande partie de l’aorte abdominale (anévrisme fusiforme) ou localisée à un segment (anévrisme sacciforme). La dilatation anévrismale de l'aorte est responsable de turbulences du flux sanguin qui vont entraîner la formation progressive de thrombus (caillot ou sang coagulé) sur la paroi interne du sac anévrismal.

D’où vient cette maladie et quelle population atteint-elle ?

C’est une maladie en rapport avec une raréfaction des fibres élastiques dans la paroi de l’artère.

Elle atteint le plus souvent les hommes de plus de 60 ans et dans certains cas plus rares les femmes et les sujets plus jeunes. La prévalence (fréquence de la maladie dans la population) est après 60 ans de 4 à 8 % chez l’homme et 1 à 3 % chez la femme. Cette prévalence est trois fois plus importante en cas de facteurs de risques cardiovasculaires associés (tabac, hypertension artérielle) ou d’antécédents familiaux. L’incidence (nombre de nouveaux cas par an) est de 39 cas/an pour 100 000 habitants. L’athérosclérose (dépôt anormal de plaques graisseuses dans la paroi des artères) est la principale cause d’anévrisme. Dans certains cas plus rares, l’origine de l’anévrisme est infectieuse ou inflammatoire.

La raréfaction des fibres élastiques de la paroi aortique aurait plusieurs causes : défaut génétique, perturbation de l’activité des enzymes protéolytiques. Ces anomalies sont favorisées par l’athérosclérose. L’évolution de l’anévrisme de l’aorte abdominale dépend de la loi de Laplace selon laquelle la force appliquée sur la paroi de l’aorte est proportionnelle à la pression artérielle et au rayon (responsable donc d’un cercle vicieux ayant tendance à faire grossir l’anévrisme).

Quels sont les risques liés à un anévrisme de l’aorte abdominale ?

Le risque évolutif est la rupture de l’anévrisme qui est souvent mortelle. Ce risque devient important lorsque le diamètre est supérieur à 55 mm. La rupture se fait le plus souvent dans la cavité abdominale, responsable d’une hémorragie massive souvent mortelle. Parfois la rupture est moins importante et permet, après un transfert dans un service de chirurgie vasculaire, d’intervenir en urgence.

Le taux de rupture annuel est faible lorsque que le diamètre est en dessous de 55mm (inférieur à 1 % en dessous de 40mm et entre 0,5 et 3 % entre 40 et 49mm). Le taux de rupture annuel est de 3 à 10% lorsque l’anévrisme de l’aorte abdominale est compris entre 50 et 60 mm, de 10 à 20 % de 60 à 69 mm et de 20 à 40 % pour les anévrismes de l’aorte abdominale supérieurs à 70 mm. Les facteurs qui augmentent le risque de rupture sont :

- une vitesse de croissance supérieure à 10 mm en 1 an,

- le tabagisme,

- l’hypertension artérielle,

- la broncho-pneumopathie obstructive (maladie respiratoire fréquente chez le fumeur),

- le caractère sacciforme de l’anévrisme.

Enfin à diamètre égal, le risque de rupture est trois fois plus élevé chez la femme.

Quels sont les symptômes liés à un anévrisme de l’aorte abdominale ?

Le plus souvent, l’anévrisme de l’aorte abdominale n’est responsable d’aucun symptôme. Il est parfois découvert lors d’un examen médical par la palpation abdominale. Il peut être associé à des douleurs abdominales ou lombaires. En cas d’association d’un anévrisme de l’aorte abdominal connu supérieur à 40 mm et de douleurs abdominales ou lombaires, un scanner et un avis en chirurgie vasculaire en urgence sont nécessaires. Lorsque l’anévrisme est petit ou en cas de surcharge pondérale, la détection d’un anévrisme de l’aorte abdominal n’est pas toujours facile. L’anévrisme de l’aorte abdominal est souvent découvert par hasard au cours d’un examen radiologique fait pour une autre pathologie : écho - doppler dans le bilan d’une artériopathie ou d’une maladie veineuse des membres inférieurs, échographie abdominale notamment pour une maladie de la prostate, scanner abdominal ou scanner lombaire pour une pathologie de la colonne vertébrale.

Quels sont les principaux examens pour explorer un anévrisme de l’aorte abdominale ?

L’échographie de l’aorte est un examen simple qui permet de faire le diagnostic d’anévrisme de l’aorte abdominale et de préciser sa taille.

Le scanner de l’aorte étudie plus précisément l’anévrisme, ses dimensions et son extension. Le scanner est un examen indispensable dans le bilan pré opératoire d’un anévrisme. Il doit explorer l’ensemble de l’aorte thoracique et abdominale pour dépister un anévrisme associé de l’aorte thoracique. En dessous de 45 mm, un contrôle annuel par écho - doppler est suffisant. Au-delà de 45 mm un suivi semestriel est souhaitable.

Lorsque l’anévrisme a été détecté, si sa taille ne justifie pas le traitement, une surveillance semestrielle ou annuelle s’impose par échographie. Le choix et la fréquence de l’examen de surveillance dépendent de la taille de l’anévrisme et de sa morphologie.

La croissance de l’anévrisme de l’aorte abdominale est très variable. Le diamètre peut rester stable pendant plusieurs années ou au contraire évoluer rapidement de façon exponentielle. Une surveillance du diamètre de l’anévrisme est donc nécessaire. La croissance est en moyenne de 4 mm par an pour les anévrismes compris entre 40 et 50 mm.

Quels sont les principaux traitements ? Quels sont les risques de ces traitements ?

Le traitement d’un anévrisme de l’aorte abdominale nécessite une prise en charge dans un service de chirurgie vasculaire. Afin d’évaluer précisément le risque opératoire, des examens pré – opératoires sont nécessaires :

- bilan cardiaque,

- bilan rénal,

- bilan respiratoire,

- échographie - döppler des artères carotides.

Ces différents examens, ainsi que l’âge du patient, permettent d’évaluer plus précisément le risque du traitement. L’indication du traitement dépend du diamètre mais aussi des critères morphologiques de l’anévrisme et de critères médicaux liés à l’âge et à l’état de santé du patient. L’indication de traiter un anévrisme de l’aorte abdominale est le plus souvent décidée lorsque le diamètre de l’anévrisme est supérieur à 55 mm. Il faut évaluer le rapport bénéfice/ risque du traitement en comparant le risque de rupture d’une part et le risque opératoire d’autre part. Dans certains cas (anévrisme douloureux, anévrisme ayant une croissance rapide, âge jeune et chez la femme) l’indication peut être discutée avant ce seuil de 55 mm. Chez des patients très âgés ou si les examens pré opératoires révèlent une défaillance d’un ou plusieurs organes, il peut être décidé de poursuivre la surveillance au-delà de ce seuil. L’intervention se fait après une consultation d’anesthésie pré – opératoire.

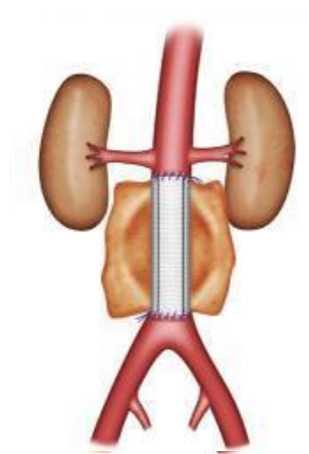

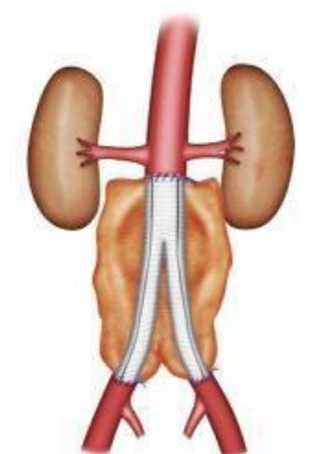

Le traitement chirurgical ou mise à plat greffe

Il est réalisé depuis plusieurs décennies. Cette intervention nécessite, sous anesthésie générale, une laparotomie (ouverture de l’abdomen). La laparotomie peut se faire par une incision verticale ou transversale de l’abdomen ou par une incision sur le côté gauche. L’abord peut parfois se faire par laparoscopie (par l’intermédiaire de petites incisions et de l’utilisation d’une caméra vidéo). Le chirurgien va remplacer l’aorte par une prothèse vasculaire qui est cousu avec un fils non résorbable à l’aorte saine au-dessus de l’anévrisme et à l’aorte ou aux artères iliaques au-dessous (Figure 3-4).

Cette intervention a une durée variable en fonction de la complexité de l’acte chirurgical. La surveillance post opératoire peut nécessiter un passage de quelques jours en unité de surveillance continue. La durée moyenne de l’hospitalisation est de 8 jours, celle-ci pouvant varier en fonction de l’état pré opératoire et des suites post opératoires.

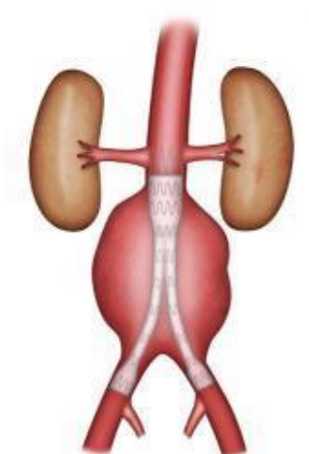

Le traitement endovasculaire

Le traitement endovasculaire consiste à exclure l’anévrisme à l’aide d’une endoprothèse (prothèse vasculaire renforcée d’un stent, ressort métallique). Celle-ci est introduite par les artères fémorales dans l’aine (Figure 6). Elle peut être proposée si des critères morphologiques très précis sont respectés. Ces critères anatomiques sont étudiés par le scanner. Cette technique ne nécessite pas d’ouverture de l’abdomen. L’abord des artères fémorales se fait par ponction cutanée. La durée de l’intervention est très variable en fonction de la complexité technique de l’acte. La durée du séjour dépend des suites opératoires. Elle est souvent plus courte que pour le traitement chirurgical.

Comment doit-on être surveillé après avoir été traité ?

Le traitement chirurgical nécessite d’être revu 1 à 3 mois après l’intervention puis régulièrement avec un écho – doppler contrôlant l’absence d’anomalie du pontage et l’absence d’autres localisations de la maladie anévrismale. Le traitement endovasculaire nécessite un suivi très strict et obligatoire par scanner ou écho – doppler pour vérifier l’exclusion de l’anévrisme et l’absence d’endofuite. Le suivi est semestriel les deux premières années puis annuel ensuite.

Certaines endofuites sont des fuites témoignant de la mauvaise étanchéité du traitement. Elles exposent le patient à un risque évolutif de l’anévrisme de l’aorte abdominale et donc au risque de rupture. Elles nécessitent un traitement complémentaire. D’autres endofuites sont à bas débit et ne nécessite pas de traitement complémentaire. En conclusion, il existe plusieurs types d’endofuites qui ne sont pas toutes de la même gravité :

- les endofuites de type I qui sont des fuites proximales ou distales au niveau des zones d’étanchéité de l’endoprothèse. Elles nécessitent toujours un geste complémentaire.

- les endofuites de type II qui proviennent du reflux des artères collatérales de l’aorte (artères lombaires, artère mésentérique inférieure). Elles sont surveillées et ne nécessitent un traitement qu’en cas d’augmentation du diamètre de l’anévrisme.

- les endofuites de type III qui sont liées à la déchirure de l’endoprothèse ou à une mauvaise étanchéité entre les différents modules de l’endoprothèse.

- les endofuites de type IV qui sont dues à une porosité de la prothèse.

Ces deux derniers types de fuites sont très rares et le fait des anciennes générations d’endoprothèses.

Consulter aux HCL

- Service de médecine interne (Hôpital Edouard Herriot)

- Service de chirurgie vasculaire et endovasculaire (Hôpital Edouard Herriot)

- Examens d’imagerie - Fiche santé

- Hypertension (pression artérielle) - Fiche santé

- Addictions - Page

- Soins et spécialités - Rubrique