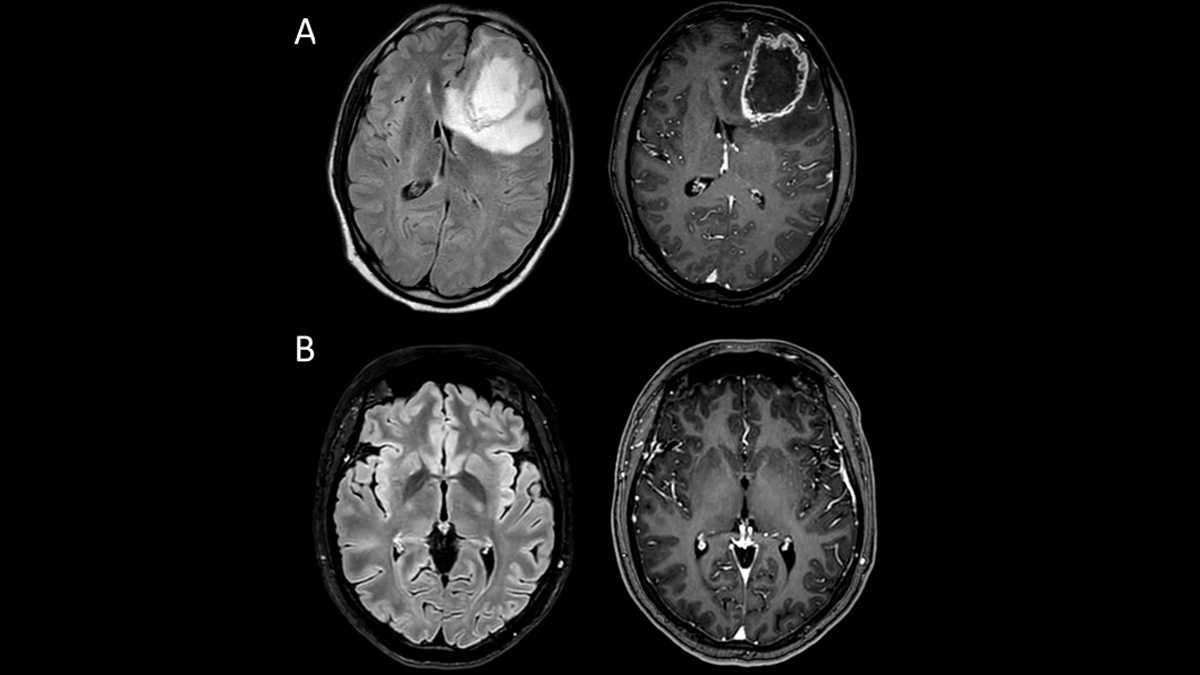

Gliome de haut grade

Qu’est-ce qu’un gliome de haut grade ?

Les gliomes de haut grade sont des tumeurs cérébrales primitives. Elles se développent à partir des cellules de soutien présentes dans le cerveau (astrocytes). Au diagnostic, la plupart des patients sont âgés d’environ 50 – 60 ans.

Les gliomes de haut grade sont des tumeurs agressives, rapidement évolutives qui se développement en envahissant le tissu cérébral normal de proche en proche. Ces tumeurs sont exceptionnellement à l’origine de métastases (= greffe tumorale à distance du site initial).

Les gliomes de haut grade peuvent être diagnostiqués dans différentes circonstances :

- La découverte peut être consécutive à l’apparition de symptômes neurologiques. Le plus souvent, il s’agit d’un déficit neurologique (faiblesse d’un membre, troubles de la parole par exemple), ou de maux de tête si la tumeur est volumineuse. Parfois, il peut s’agir de crises d’épilepsie.

- Rarement, il peut s’agir d’une découverte fortuite, à l’occasion de la réalisation d’une IRM cérébrale pour une raison n’ayant pas de rapport avec la tumeur (exemple : bilan de maux de tête ou de vertiges).

Comment la prise en charge se déroule-t-elle ?

Le dossier de chaque patient est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), c’est-à-dire en présence de plusieurs médecins de spécialités différentes et complémentaires : neurochirurgien, neurologue, neuroradiologue, radiothérapeute et anatomo-pathologiste.

Lorsqu’elle est réalisable, l’ablation chirurgicale du gliome est la première étape du traitement. Elle est quasi toujours réalisée sous anesthésie générale. L’objectif d’une telle chirurgie est d’enlever la tumeur de la manière la plus complète possible, tout en évitant d’induire un déficit neurologique irréversible post-opératoire, afin de permettre à chaque patient de reprendre une vie « normale ». Toutefois, une telle chirurgie peut être à l’origine d’un déficit neurologique transitoire et justifier une prise en charge rééducative, en kinésithérapie ou en orthophonie.

Dans certains cas, il n’est pas possible de retirer la tumeur. Une biopsie tumorale sera alors réalisée dans le but d’obtenir un échantillon tumoral et de l’analyser afin de connaître précisément le diagnostic. Ces informations sont essentielles pour guider la suite de la prise en charge.

Le lever est possible le lendemain de la chirurgie. Un bilan orthophonique, kinésithérapique et/ou ergothérapeutique est réalisé dans les jours qui suivent la chirurgie et avant la sortie, afin de donner les consignes qui guideront la rééducation, si celle-ci est nécessaire.

Quels sont les principaux risques ?

Les risques opératoires sont essentiellement dépendants de la localisation tumorale. Il existe aussi des risques en rapport avec les pathologies pré-existantes de chaque patient (troubles cardiaques, respiratoires, …).

- L’aggravation d’un déficit neurologique ou l’apparition d’un nouveau déficit neurologique (motricité, langage…) est possible. Ce déficit est lié à l’ablation de zones fonctionnelles compensables et disparait au bout de quelques semaines, lorsque le cerveau s’est « réorganisé » (mise en œuvre de mécanismes de neuroplasticité). Toutefois, le risque de déficit définitif (ne récupérant pas) ne peut jamais être totalement nul.

- L’épilepsie : la chirurgie en elle-même peut être pourvoyeuse de crises d’épilepsie. Ainsi, un traitement anti-épileptique « protecteur » est mis en place durant au moins les premières semaines suivant l’intervention.

- Un hématome ou une infection sont rares mais possibles, comme dans n’importe quelle chirurgie.

- La survenue d’une phlébite ou d’une embolie pulmonaire est également rare. Pour les prévenir, il est important de porter des bas de contention et de faire des injections qui évitent la formation des caillots sanguins.

Après l’intervention, quelles sont les précautions à prendre ?

Une IRM cérébrale est réalisée le lendemain de la chirurgie et permet de déterminer s’il y a un résidu tumoral ou non.

La période post opératoire est toujours une période de fragilité qui nécessite du repos et une surveillance attentive, d’abord en service hospitalier, puis à domicile. Le patient reste à l’hôpital entre 3 à 7 jours puis rentre chez lui. La cicatrice doit être surveillée et nettoyée quotidiennement par une infirmière jusqu’à fermeture complète en 10-15 jours. L’arrêt de travail est d’au moins 3 mois. Des médicaments antalgiques sont donnés systématiquement pour la douleur, qui reste modérée et disparait en quelques jours.

Les résultats de l’analyse de la tumeur sont généralement disponibles 10 à 15 jours après la chirurgie. Le dossier est de nouveau discuté en RCP pluridisciplinaire et, si le diagnostic de gliome de haut grade est confirmé, la mise en place d’un traitement complémentaire est proposée, dans l’objectif de diminuer le risque de récidive de la maladie.

Deux semaines environ après la chirurgie, le patient est vu en consultation de neuro-oncologie, pour l’annonce des résultats et pour définir la suite de la prise en charge.

Trois mois après la chirurgie, à l’issue de la phase de rééducation, une consultation de neurochirurgie est réalisée.

Consulter aux HCL

- Service de Neurochirurgie crânienne générale, tumorale et vasculaire (Hôpital Pierre Wertheimer)

- Service de neuro-oncologie (Hôpital Pierre Wertheimer)

- Gliome diffus de bas grade - Fiche santé

- Opérer dans le cerveau ? (BD) - Document

- Biopsie tumorale - Fiche santé

- Soins et spécialités - Rubrique